企業によるブロックチェーンの活用の文脈では、さまざまな企業がブロックチェーンによる売掛債権の現金化・流動化に取り組んでいます。特に中国ではバックエンドでブロックチェーンが稼働している金融サービスは既に当たり前になっています。

例えば、世界最大のモバイルとオンライン決済プラットフォーム「Alipay」と 、世界最大のマネー・マーケット・ファンドの「余額宝」を運営しているアント・フィナンシャルサービスグループもその1つです。

その他にもさまざまな金融機関が取り組んでおり、中国四大商業銀行の1つである中国建設銀行の事例では、累計500億ドル(約5兆1,700億円)を取引し、コンソーシアムには中国建設銀行の支店が50店と40の外部企業が参加していると発表されています。(2019年末時点)

ブロックチェーンによる売掛債権の現金化・流動化とは?

売掛債権の現金化という金融取引は従来から存在する取引手法です。資金需要企業は、請求書や貿易取引の信用状といった債権を買取してもらうことで、支払い受取日の30日後あるいは90日後を待たずして、現金化ができます。しかしながら、これらのファイナンスは事務コストなどの観点である程度の資金ロットがある大企業が使用する金融取引です。

ブロックチェーンを金融取引の仕組みの一部に用いることで、その事務コストが下がり中小企業でも使える金融取引手段に変化しつつあります。中国では、新型コロナウイルスで危機に陥った中小企業からこの金融取引手段に多くの需要があったことが報告されています。

このようなファクタリング(請求書の現金化)、フォーフェイティング(貿易の信用状の現金化)の金融取引を利用目的にしたブロックチェーンは世界的に相当数の事例が出ています。

実際にどのようにブロックチェーンが利用されているのか

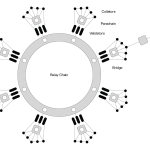

このような金融サービスになぜブロックチェーンが利用されるのでしょうか?アーキテクチャは個別の事例によって異なるものの、次に紹介するケースをみてみましょう。

ブロックチェーンの特徴は、電子署名を用いたトランザクションレベルで整合性のある情報を、決められた合意形成メカニズムで複数企業が管理する分散台帳にできることにあります。これを前提に下記のように稼働します。

- 資金需要企業が売掛債権(請求書)をハッシュ化、秘密鍵と電子署名を用いてブロックチェーン上に記録して、債権を証明するトークンを生成

- 債権を証明するトークンを受け渡し

- 債権証書となるトークンを受け取り融資を実行

- 債権証書はブロックチェーン上でトークン化されているので、第三金融機関間でも譲渡が可能

また、売掛債権が期日までに支払いがされたかどうかは検証可能であり、その結果は企業の信用度を測る材料になります。

(作成HashHub)

ブロックチェーン上でトークン化された請求書は間違いなくA社が発行したものであると検証可能な状態で二次流通することになります。加えて、1つの請求書で二重にファクタリングをするような不正もしにくいと言えます。

このように複数の企業が共有するブロックチェーン上で請求書をはじめとした売掛債権をトークン化して買取および流通をすることで、従来では20日以上かかる金融実務を30分ほどに短縮した事例もあります。

既に金融分野のブロックチェーンの利用ではキラーユースケースの1つになっている分野であり、今後、日本でも同様の事例が生まれることが期待されます。

【こんな記事も読まれています】

・ブロックチェーン関連企業が英サッカークラブのマンチェスターシティと提携

・パブリックブロックチェーンはおもちゃとしてバトルテストされインフラへ

・グラスゴー大学が偽造ウィスキー問題対策のためブロックチェーン企業と協力

HashHub Researchでは、ブロックチェーン業界の動向解説から、更に深いビジネス分析、技術解説、その他多くの考察やレポート配信を月に25本以上の頻度で行なっています。コミュニティでは議論も行えるようにしており、ブロックチェーン領域に積極的な大企業・スタートアップ、個人の多くに利用頂いています。

▼HashHub Research

https://hashhub-research.com/