シャーディングを使用した新興パブリックプロトコルNear Protocol

「Near Protocol(ニアー・プロトコル)」は、シャーディング(トランザクションの並列処理)を実装するPoS(プルーフ・オブ・ステーク)のパブリックプロトコルです。

PoSベースで合意形成を行い、シャーディングを実装するというブロックチェーンは、イーサリアムのSerenity(セレニティ=Ethereum2.0)を連想させます。実際のところ、Near Protocolのチーム自身もEthereum2.0と似ているプロジェクトであることを認めています。しかし、彼らはEthereum2.0よりも早くメインネットを公開する予定で、2019年中旬にローンチを予定しています。

Near Protocolは、基本的にスマートコントラクトプラットフォームであり、開発者は、このブロックチェーン上でアプリケーションの開発ができます。

Near Protocolは、クラウドを代替するようなプロジェクトであると彼ら自身は主張しています。データをクラウドという形で、1つのエンティティに集中をするのではなく、分散化を進め、データも個人の手に取り戻すビジョンを抱いています。

2018年から、多くのスケーラブルでトランザクションが安価かつスピードが早い新興のパブリックブロックチェーンが誕生しています。もっともそれらの実態は分散性を犠牲にしていたり、なにかしらの点で誇大広告になっているものが多いです。

Near Protocolも例にもれず、スケーラブルを主張するブロックチェーンですが、最も特徴的な点は、スマートフォンのようなエンドユーザーデバイスでもノードを運営できることで、多くのノードが分散的にネットワークに存在することを目指しています。

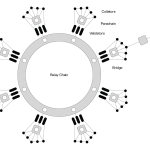

シャーディングの実装の困難性

シャーディングの実装の困難性は、分けたシャード同士のコミュニケーションが難しいことです。同じアプリケーションに関わる3つのトランザクションが、3つのシャードに分かれていた場合、それぞれがコミュニケーションをとることを実装することが難しいです。

また、シャーディングにStateをのせることも困難で、Near Protocolのチームは、Ethereum2.0でこれが2020-2021年に実装することは不可能で、5年近くの遅れが出るのではないかとポッドキャストで語っています(参照)。その点でNear Protocolのチームは、memSQL、Microsoftなどの企業で、シャーディングを用いた分散型データベースを構築した経験があることから強みがあると主張します。

参考:https://nearprotocol.com/

参考:Medium blog

既存のブロックチェーンのユーザーエクスペリエンスの問題

Near Protocolは、既存のブロックチェーンのユーザーエクスペリエンスには改善の余地があると指摘します。DApps(分散型アプリケーション)のアダプションが必要としつつも、1stレイヤーのエクスペリエンスに改善が必要だといいます。

現状、イーサリアムのアプリケーションを使用したい場合、全てのトランザクションにgas(ガス)が必要になり、それはETHによって支払いが行われます。はじめてDAppsに触れるユーザーは、そのアプリケーションを使用するためにETHが必要です。

まずETHを手に入れるためには取引所に身分証明書を提示して登録をし、法定通貨を入金して、自分のウォレットにETHを保有するという複数のステップを乗り越えなければいけません。Near Protocolは、DAppsの新規ユーザーのこの障壁をプロトコルレベルで改善しようと試みます。

Near ProtocolのRate limiterモデルのトランザクション

Near Protocolでは、新規ユーザーはトランザクションフィー(手数料)が必要ない設計になっています。はじめてDAppsを体験したいユーザーはWebサイトに訪れ、期間限定のアカウントを作成できます。アカウントを数多く作って攻撃をされることを防止するために、何かしらのアイデンティティを要求するとされていますが、この期間限定のアカウントは数分に数トランザクションなどの制限が設けられるものの、トランザクションフィーがかかりません。これによって新規ユーザーがネイティブトークンを手に入れなければいけないという障壁を取り除いています。

さて、このトランザクションフィーは誰が負担しているのでしょうか。

それは、アプリケーション側です。

アプリケーション側が手数料になるだろうネイティブトークンをステークすることで肩代わりをしています。そして、このユーザーが継続してブロックチェーンのアクティブアカウントになり、期間限定のアカウントが、本物のアカウントに転換される際に、アプリケーション側はステークをしたネイティブトークンを取り戻すことが出来ます。

また、アカウントネームは、任意の文字列をユーザーが設定でき、エンドユーザーが理解しやすい設計になっているといいます(これは、イーサリアムのENS、EOSのアカウントモデルも同様です)。

現在、DAppsの新規ユーザーはMetamask(メタマスク)の要求などで97-99%の登録前のページで離脱が起こっているとNear Protocolは指摘し、この点を解決する試みです。Near Protocolは今後、イーサリアムが将来に行うシャーディングの実装を先立って行う点で、注目が集まる可能性があります。

3月9日にNear Protocolのチームが来日し、ミートアップを開催します。テクニカルな議論や質問も十分にできる時間が用意される予定です。興味を持った方はぜひご参加下さい。

NEAR Protocol Meetup

関連

・2019年のブロックチェーン業界予想: Fat Protocols”のみ”時代の終焉

・イーサリアム(Ethereum)1.xとは?2019年の発展に期待