セキュリティトークン用の独自ブロックチェーン「Polymesh」

ポリーマス(Polymath)はセキュリティトークンに関連するプロジェクトで、トークン規格のフレームワークを構築して、発行者の支援やブローカーディーラーへのホワイトラベルの提供を行っていました。Polymathは、自身を規制されたセキュリティトークン発行のためのプロトコルであると定義しています。

Polymathは、イーサリアム上でセキュリティトークンのスタンダードを構築していましたが、2019年に入り、独自ブロックチェーンを構築することを計画してきました。11月にそのプロトタイプのソースコードが公開され、独自ブロックチェーンの名称は、「Polymesh(ポリメッシュ)」になることが発表されました。

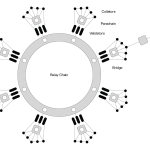

独自ブロックチェーンを構築するPolymeshは、Substrateを使用して構築されています。Substrateは、開発者が独自ブロックチェーンを構築するフレームワークであり、ポルカドット(Polkadot)のエコシステムの中の一部でもあります。

Substrateを採用する理由はモジュール性

独自ブロックチェーンを構築する際にその選択肢は、フルスクラッチでゼロから作る手法以外に最近では、CSOSMOS SDKやSubstrateなどが存在します。イーサリアムのコードを元に構築することも選択肢の一つでしょう。

そのうえでPolymathがフレームワークにSubstrateを採用した理由は、そのアーキテクチャがモジュール性を重視しているからであるとしています。Substrateのフレームワークは、ブロック生成・スマートコントラクト・ガバナンスなどさまざまな機能が部品のように用意されており、それを組み合わせて独自ブロックチェーンを構築できます。

これに対して、Polymathが開発してきたセキュリティトークンのプロトコルのST-20もまたモジュール性によるアーキテクチャです。アイデンティティ・セキュリティトークンのコンプライアンスを定義するスマートコントラクト・セトルメントなどがモジュール化されています。

このためSubstrateは相性がよく、Substrateのモジュールでコアのブロックチェーンを構築し、そのうえでセキュリティトークンのモジュールを追加することは開発効率が高かったと発表しています。

セキュリティトークン専用のブロックチェーンを構築する理由

独自ブロックチェーンを構築する理由は、イーサリアムのトランザクション性能やファイナリティに左右されないためだとしており、これは実際の金融商品を扱うインフラストラクチャーを構築するうえで、深刻な問題であることは間違いないでしょう。ビットコインやイーサリアムなどプルーフ・オブ・ワーク(PoW)のブロックチェーンでは、いわゆる確率的ファイナリティによって、参加者が決済を認識しており、「この程度ブロックが経過したら覆ることはないだろう」という認識に基づいています。

XXブロックが経過すれば、絶対に覆らないという絶対性を決定する仕組みではなく、常に確率的です。このような仕組みは革新的であったものの、既存の金融業界の決済ネットワークの仕組みとは大きくかけ離れており、受け入れがたい概念です。このため、ファイナリティを確保できるというだけでも、イーサリアムから離れて専用のブロックチェーンを作る理由になりえるでしょう。ファイナリティを得ることによって、セキュリティトークンのメリットであるT + 0の決済も実現することができます。

参考

・GitHub

・Polymesh — The Purpose-Built, Security Token Blockchain

【こんな記事も読まれています】

・グローバルとローカルで進むセキュリティトークンの開発について

・一般の個人投資家がセキュリティトークンを購入できるかどうかの現状

・DeFi(分散型金融)が向かう次のステージとは?Maker財団CEOによる論考