セキュリティトークンとは、既存の金融商品のトーン化を指し、ほとんど全ての国において、各国の証券法で規制されます。これは日本国内においても例外ではなく、2020年施行の金商法改正法案で、新たに「電子記録移転権利」という概念を導入して金商法の適用対象となるトークンの範囲について明確化されます。

日本国内におけるセキュリティトークンの法的取り扱い

株券や社債券といった第1項有価証券をデジタルトークンに表示させたものの取扱いについて、同様に第1項有価証券として金商法上の開示規制は適用されることとなり、いわゆるセキュリティトークンと呼称されるものは、これを指すこととなります。

よって日本国内において、資金決済法の区分で登録免許を有する仮想通貨交換事業者(取引所)は、それらセキュリティトークンを取り扱うことはできません。基本的には、参入は金商法一種を持つ事業者の参入が想定され、または二種を持つ事業者が部分的に事業を適用することになるだろうと思われています。

セキュリティトークンは、実態的にも法的にも暗号通貨とは別物であり、この法改正は順当なものであると言えるでしょう。セキュリティトークンはICO(イニシャル・コイン・オファリング)と暗号通貨が発展したものではなく、既存の金融商品が「電子記録移転権利(ブロックチェーン)」を用いて、どのように便利になるかを考えるべきという見方が大局の姿勢であり、これはグローバルの見方も同様です。

日本のセキュリティトークンの関連プレイヤーや事例の概観

日本国内におけるセキュリティトークンの関連プレイヤーや事例の一部を概観します。

日本STO協会

2019年10月1日に、SBI証券が中心となり、野村證券とマネックス証券、大和証券、楽天証券、カブドットコム証券の6社が共同で設立したことが発表されました。

STOの自主規制の策定などを担うことを目的としており、今後、金融商品取引法に基づく認定金融商品取引業協会としての認定取得を目指すとしています。本協会を立ち上げしたSBIグループは、海外のセキュリティトークンのスタートアップに2018年以前から投資を実行しており、セキュリティトークン展開の準備はこれまでも準備をしていたものと見られます。

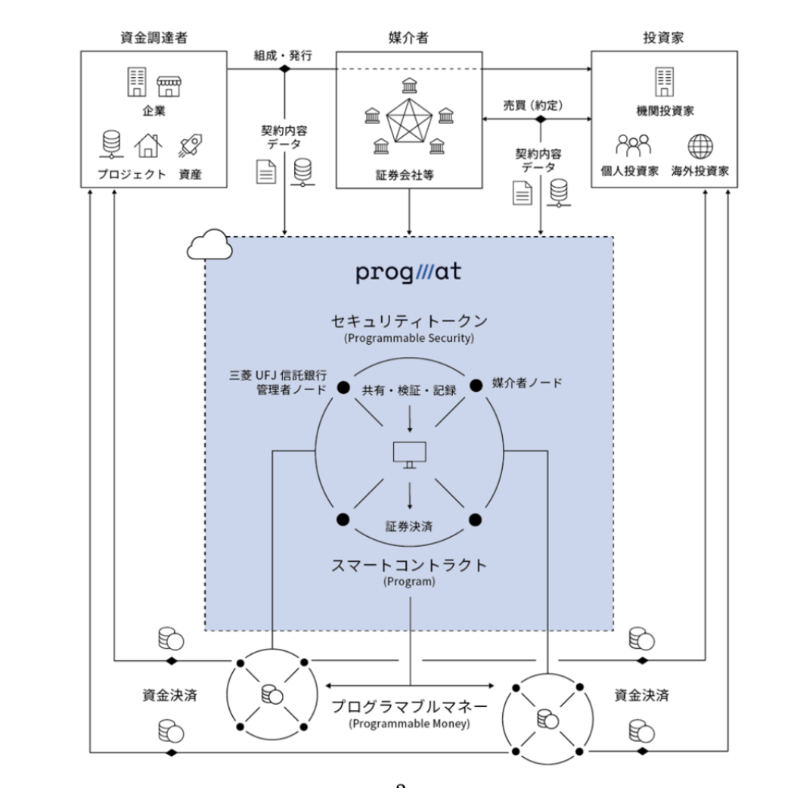

三菱UFJフィナンシャル・グループによるST研究コンソーシアム

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)はセキュリティトークンの実用化を目指し、複数金融関連事業者と「ST研究コンソーシアム」を発足しています。2019年11月時点で、サービスのコンセプト図は以下のようになっております。

セキュリタイズ(Securitize)

セキュリタイズ(Securitize)は、セキュリティトークンに関わる業務を垂直的にサポートするサービスを提供するアメリカの企業です。イーサリアム(Ethereum)やテゾス(Tezos)、ハイパーレジャーファブリック(HyperLedger Fabric)など複数のブロックチェーンをサポートし、ブローカーディーラーの適性確認、投資家の制限執行、税務報告などの機能を持つことを特徴としています。

2019年の資金調達ラウンドでは、野村證券やMUFG、KDDI、三井物産などが出資しており、日本展開を戦略的に視野に入れており、前述の「ST研究コンソーシアム」にも参画をしています。

株式会社BOOSTRY(ブーストリー)

野村ホールディングスが野村総合研究所(NRI)と設立した合弁会社「BOOSTRY(ブーストリー)」を設立しています。資本金は11億7,500万円(資本準備金含む)、出資比率は野村ホールディングス66%、野村総研34%で、セキュリティトークンに関する取り組みを行うとしています。

同社は、金融商品などデジタル化したさまざまな権利の発行と取引ができるプラットフォーム「ibet」の公式ページを公開しています。当初は債券がデジタル化の対象になるとみられます。ibetに用いられているブロックチェーンはコンソーシアム型で、ブロックを生成するバリデーターノードはブーストリーが運用し、いずれ複数社での運用に切り替える予定であるとしています。サービス初期の取扱商品としては社債が想定されます。

東海東京フィナンシャル・ホールディングスによるiSTOXへの出資

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、シンガポールのデジタル証券取引所のiSTOXに参画を発表しています。

iSTOXはシンガポール金融当局の認可を得るアジア初の取引所となる予定で、東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、日本企業による証券発行や投資家による売買を取り次ぐとしています。市場の急拡大が見込まれるデジタル証券の知見を積み、国内でのデジタル証券取引システムの開設も視野に入れると報道されています。

2020年の事業者の展開に注目

このように日本国内の事業でも金融機関を中心として、2020年の法改正に向けてさまざまな取り組みが行われています。その一方で、日本ではセキュリティトークンの扱いが明確になったものの、第1項有価證券の二次流通マーケットの提供は既存の金融事業者でも極めて難しいという事情があります。これらについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

2020年にはさらに具体的な動きが見えるようになるでしょうが、このうえ各事業者はどのような展開を見せるかが注目されます。

参考

・「日本STO協会」設立のお知らせ

・ibet

【こんな記事も読まれています】

・一般の個人投資家がセキュリティトークンを購入できるかどうかの現状

・セキュリティトークン用のブロックチェーンをPolymathが開発中

・グローバルとローカルで進むセキュリティトークンの開発について

d10n Labのリサーチコミュニティでは、ブロックチェーン業界の動向解説から、更に深いビジネス分析、技術解説、その他多くの考察やレポート配信を月に20本以上の頻度で行なっています。コミュニティでは議論も行えるようにしており、ブロックチェーン領域に積極的な大企業・スタートアップ、個人の多くに利用頂いています。

▼d10n lab 未来を思考するための離合集散的コミュニティ

https://d10nlab.com